引言:

2024年,是北大的“学科质量年”。为进一步凝聚共识、交流经验,推动国际化本科教育,研讨设计学交叉学科建设,北京大学工学院于6月7日召开工学院与艺术学院人才培养与学科交叉研讨会、对2024国际化特色课程《对话全球创新大师》进行总结回顾、并召集专家共同推动全球低碳设计国际化教育特色项目建设,以一系列扎实的工作,持之以恒地推动学科高质量发展。

工学院和艺术学院携手融入学校学科建设“一盘棋”

为进一步探索创新型复合型人才培养新方向,丰富和完善现有的学科设置,6月7日上午,北京大学工学院与艺术学院人才培养与学科交叉研讨会在燕东新园新奥工学大楼2047会议室成功举行。艺术学院院长彭锋,副院长刘晨,工学院院长段慧玲院士,副院长陈正、王启宁、张通,党委副书记李忠奎、陈威,助理院长李咏梅等两个学院的党政班子成员与教师代表参加研讨会。

会议现场

段慧玲院士、彭锋院长代表各自学院,互相介绍了学科设置、人才培养、科学研究、队伍建设等基本情况,副院长陈正、助理院长李咏梅分别对北大工学院新工科建设情况、北大设计学的相关历史和基础进行了详细介绍。新工科能源与系统工程专业的特色方向、智能交互设计等学科合作与建设问题进行了充分的讨论,初步确定了共建交叉学科的建设方向、发展理念和基本方案。在人才培养上,双方就推进工业设计项目、智能交互设计国际化等教学工作展开了热烈讨论,总结了现有教学探索下的实际经验。交流环节中,双方还讨论了继续高质量开展学生活动、加强青年教师交流平台建设等事宜,形成了一系列学科建设新思路。

2023年以来,工学院和艺术学院携手融入学校学科建设“一盘棋”,积极探索以跨学科交叉融合发展为新范式的学科建设路径。2023年8月,工学院院长段慧玲、艺术学院院长彭锋等一同前往新加坡进行学术交流访问,调研科技与艺术协同发展的学科建设新模式。此次研讨会则是双方进一步落实各自学院“学科建设年”发展目标的重要举措。后续,双方将进一步落实各项共识,推进新工科、新文科交叉融合,深化多领域多维度合作,扎实推进实现科学与艺术、“设计学”等学科建设等共同目标。

与会人员合影

2024北京大学《对话全球创新大师》结课仪式暨全球低碳设计国际化教育特色项目研讨会顺利举行

会议现场

为深化国际化人才培养体系,推动低碳设计教育的国际化发展,6月7日下午,2024北京大学《对话全球创新大师》结课仪式暨全球低碳设计国际化教育特色项目研讨会在北京大学工学院1号楼210会议室召开。中国科学院院士、北京大学工学院院长段慧玲,国务院学位委员会设计学学科评议组成员、浙江大学未来设计实验室主任孙守迁,清华美术学院副院长、艺术与科学研究院副院长赵超,美国艺术与科学学院院士、北京大学建筑与景观设计学院院长俞孔坚,北京服装学院校学术委员会主任、研究生院院长兰翠琴,湖北大学艺术学院原院长许开强,湖北工业大学工业设计学院院长邓卫斌,清华大学未来实验室首席研究员唐克扬,北京大学艺术学院副院长李道新,北京大学建筑与景观设计学院副院长李迪华,北京大学国际合作部海外拓展办公室主任马岚,德稻教育集团副总经理、《对话全球创新大师》课程统筹巫睿,北京大学工学院副院长陈正、王启宁,北京大学工学院助理院长、《对话全球创新大师》课程负责人李咏梅等校内外相关领域教师出席了本次会议,会议由助理院长李咏梅主持。

助理院长李咏梅主持

中国科学院院士、北京大学工学院院长段慧玲致开场辞,对与会嘉宾表示欢迎和感谢。段院长表示,工学院致力于培养新工科学术领军人才和产业领袖,在人才培养中强调国际化,实施了GLOBEX等多个国际交流项目,其中《对话全球创新大师》课程是国际化课程的典范。学院积极响应国家推动新文科与新工科融合发展的政策,计划以能源与环境系统工程专业为试点,启动全英文本科生专业和“全球低碳设计”交叉特色项目,强调人文维度与国际化、跨学科、实践型教育。2024年是北京大学的“学科质量年”,工学院将贯彻党的二十大报告和学校第十四次党代会报告的战略部署,做好国际化本科特色专业建设,持之以恒地推动高质量发展。

工学院院长段慧玲院士致辞

国务院学位委员会设计学学科评议组成员、浙江大学未来实验室主任、教育部高等院校设计学教学指导委员会委员孙守迁教授作题为《面向未来新场景的创新设计教育》的报告。报告以工学视角为切入点,强调了在解决设计问题时,必须综合考虑文化艺术、科学技术以及产业模式等多重要素,并据此提出创新设计解决方案。在当前社会,教育、制造以及贸易等多个领域正经历着数字化和智能化的深刻变革。设计领域顺应这一趋势,不断探索并应用新技术,以适应迅速变化的社会和经济需求。数字化转型还深刻地影响了城市和乡村融合设计与发展。智能设计和数字平台技术已经成为推动设计行业持续发展的关键力量,这对工科教育提出了新的挑战和机遇。同时,设计也需要思考如何在人类-信息-物理三元融合空间中为人类生活带来更为丰富和独特的体验。

清华大学美术学院副院长、清华艺术与科学研究院副院长、国际设计联合会副主席赵超教授作题为《超学科设计范式:面向全球创新设计的教育与研究探索》的主题报告,深入剖析了设计学的现状、面临的挑战、未来发展路径及在教育与实践领域的革新尝试。报告表示当前设计的核心使命已跃升至技术应用情境的创新性架构,力促技术与用户体验的无缝对接,推动从微小改进到颠覆性变革的全谱系创新。报告分享了清华大学艺术与科学创新研究院通过设计引领产学研一体化研究,成功覆盖产品创新、环境改善、健康照护等多个关键领域,取得了显著的科研成就与社会效应。报告重点介绍了赵超教授主持的全球创新设计研究生联合项目(GLOBAL INNOVATION DESIGN),通过英国皇家艺术学院、帝国理工学院、清华大学的合作,进行跨学科与跨文化的国际设计教育的探索与实践,培养出一批具有创新领导力的设计领军人才,获得国家教学成果奖和北京市教学成果特等奖等表彰。赵超将设计学定义为区别于艺术与科学的第三种知识体系,凭借其独特的综合性与实践导向,搭建起创新的桥梁,连接起科学的精密与艺术的温度,凸显了设计学在应对时代挑战、重塑教育理念、引领学科边界的积极作用,更深刻揭示了设计作为整合技术理性和人文关怀的引领角色。

邀请报告(从上至下,从左至右:孙守迁教授、赵超教授、李道新教授、俞孔坚教授)

北京大学艺术学院副院长李道新教授作题为《北大艺术学院的国际化之于艺术教育的全球创新》的主题报告。北京大学艺术学院在国内艺术学教育领域居于领先地位,正全力构建具有国际影响力的艺术学研究平台,目标在于培育既熟悉国际规则又深植中国价值观的艺术领域人才。学院计划增设计算艺术与设计方向,引入跨学科课程,如计算艺术美学、设计理论等,强化与工学院等院系的交叉融合。北京大学艺术学院正以开放的姿态拥抱全球化,通过跨学科合作、国际化师资队伍建设及实践导向的教育模式,着力培养能够积极应对全球挑战的下一代艺术与设计精英,为艺术教育的未来发展贡献力量。

美国艺术与科学学院院士、北京大学建筑与景观设计学院院长俞孔坚教授作题为《设计思维与面向生态文明的人才培养》的主题报告。他认为,北京大学应充分利用文理兼容独特优势,将设计学科塑造为连接理论与实践、跨学科整合的桥梁。报告中提出“气候设计学”概念,旨在通过培养具有系统设计能力的人才,为全球性环境和社会问题探索和贡献整体解决方案,而不是单一目标的工程设计。报告分享了多个设计实践案例,如将污水处理厂与建筑设计整合,置于屋顶并结合温室效应;设计绿色住宅与灯具,实现资源循环利用;在茅台酒厂实施低碳零碳设计,以及在沙特和泰国的城市规划中应用绿色设计理念等等。报告提议在北大工学部设立气候设计学院,聚焦于发展设计学科以应对全球气候挑战,整合先进理念与社会责任感,将研究成果应用于实践,推动气候设计学的发展。

北京大学工学院副院长陈正介绍了工学院人才培养的成就与未来规划。自2005年重建以来,北京大学工学院依托本校深厚的文理学科底蕴,致力于教育创新与学科融合发展。面对新工科建设的迫切需求,工学院正经历一系列战略性的结构调整,以加速向工学部的转型升级。人才培养方面,工学院坚持面向国际学术最前沿与国家重大战略需求,通过“科学书院”、“领军人才培养计划”等特色项目,强化基础学科与新工科的深度融合,培养具有国际视野、实践能力和创新能力的复合型人才。国际化进程方面,工学院建立了完善的英文课程体系和国际交流平台,进一步丰富了学院的多元文化氛围。展望未来,北京大学工学院正通过内部优化、理工融合、国际化拓展和创新人才培养等多重策略,积极构建面向未来的国际一流教育体系,为培养能够引领时代变革的高素质人才不懈努力。

陈正副院长(上图)、王启宁副院长(下图)分享报告

北京大学工学院副院长王启宁教授为大家介绍了机械硕士-智能交互设计方向的初步设想和规划。他强调了智能交互设计作为新兴交叉方向的重要性,探讨了其技术基础、应用前景,以及人才培养思路。智能交互设计结合人工智能和机器人技术赋能传统设计,旨在通过智能技术扩展设计维度、提升设计水平。人工智能技术在艺术设计、视频生成等方面展现了巨大潜力,但还缺乏与物理世界的耦合,为艺术与设计领域留下广阔空间。他举例说明了多模态设计中加入力学信息的重要性,以及机器人如何通过自动编程语言转换理解非结构化自然语言,实现更高效的人机交互。王启宁教授认为,未来社会将是人、机器人和环境深度融合的智能世界,而智能交互设计则是重要支撑之一。工学院计划在机械专业硕士培养中增加智能交互设计方向,推动工学院和北大设计与艺术领域优势学院合作,培养跨学科拔尖人才。

交流讨论环节

在主题讨论环节,主持人陈正副院长邀请诸位嘉宾围绕“工程学科的人文维度及跨学科交叉”展开探讨。清华大学未来实验室首席研究员唐克扬指出人文思想关乎教育的本质和长远价值,对于维持学科的独特性和国家文化发展具有重要意义,提倡将其作为一种思维方式融入工科等领域的教学。北京服装学院校学术委员会主任、研究生院院长兰翠芹认为低碳设计需要明确低碳设计与其他学科如环境科学、工程学、经济学和社会学等的交叉点,以及设计学在其中的角色和方法论基础,希望通过创新教育模式与合作机制,解决知识体系构建难题。湖北大学艺术学院原院长许开强列举了湖北大学等高校推动国际化教育的举措,如与德国和美国高校的合作,通过设计竞赛、学术交流和“三加一”等项目促进教育国际化,分享了其在推动创新教育模式及促进学科交叉方面的经验与见解。湖北工业大学工业设计学院院长邓卫斌强调了在课程设计中应综合考虑目标设定、内容选择、教学方法、资源建设、师资培训、技术应用及数字化转型等多个方面,特别突出了技术赋能和数字化在提升教育质量与效率中的关键作用,提倡跨校资源共享和顺应国家教育发展战略,以促进教育的现代化和国际化,对北京大学在这一领域先行先试并引领创新表示期待。北京大学工学院能源与资源工程系特聘研究员、副系主任徐克强调了数字化教学平台的重要性,随着国家政策的支持,数字化教学将成为教育发展的重要趋势,特别是在北大这样的高等学府,应积极引领这一变革。学生代表李天志分享了创新设计思维对其生活的积极影响,通过参与'对话全球创新大师'课程,他有机会接触到知名学者和行业领袖,学习到生成式AI、建筑设计等方面的知识,期待未来能有更多的学习机会。

徐源德(上图)、李天志(下图)分享发言

随后举行了《对话全球创新大师》结课仪式。这是一门工学院和德稻集团联合开发的国际化课程。历时15年,汇聚来自全球30多个国家和地区的百余位嘉宾,学生来自全校各个专业,2024春季学期,课程以《人工智能与未来设计》为主题,在课程搭建的交叉融合的平台上,大家相互启迪智慧,探索创新,不但学习了人工智能带来的设计变革,更从工程科技、人文维度、产业制造等多角度,综合立体地探讨人工智能的技术前景和应用场景,展望新技术将对人类生产方式的影响,和它将给社会、经济和伦理带来的机遇和挑战。

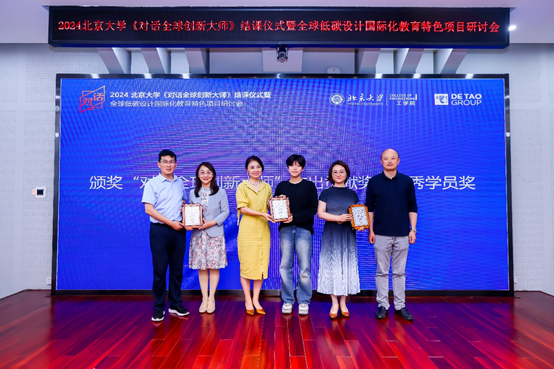

颁发“对话全球创新大师”杰出贡献奖、优秀学员奖

北京大学副院长王启宁、陈正,北京大学国际合作部海外拓展办公室主任马岚分别为《对话全球创新大师》课程负责人李咏梅、《对话全球创新大师》课程总统筹巫睿、2019级信息管理系徐源德分别颁发“对话全球创新大师”杰出贡献奖、优秀学员奖。至此,2024北京大学《对话全球创新大师》结课仪式暨全球低碳设计国际化教育特色项目研讨会圆满结束。

与会人员合影留念